Geschlechtsunterschiede in der Intelligenz

Teil 8: PIAAC 2012/2014 – Bereichsabhängigkeit und Altersabhängigkeit

Das Ausmaß der Geschlechtsunterschiede in der Intelligenz ist abhängig vom jeweiligen Bereich. Der Geschlechtsunterschied verändert sich vom Jugendalter zum Erwachsenenalter zugunsten der Männer. Im Erwachsenenalter schneiden Männer in jedem der drei berücksichtigten Bereiche besser ab als Frauen.

Zum Beginn dieser Serie → Geschlechtsunterschiede in der Intelligenz – Teil 1.

Auf der Grundlage von PIAAC 2012/2014 [1] [2] haben wir Geschlechtsunterschiede in der Lesekompetenz → Teil 5, der Alltagsmathematischen Kompetenz → Teil 6 und der Technologiebasierten Problemlösekompetenz → Teil 7 von Erwachsenen untersucht.

Nun betrachten wir diese drei Bereiche gemeinsam. Dabei wird insbesondere deutlich werden, dass wir im Grunde dreimal dasselbe erzählt haben. Dies gilt sowohl für die Geschlechtsunterschiede im Leistungsniveau als auch in der Varianz.

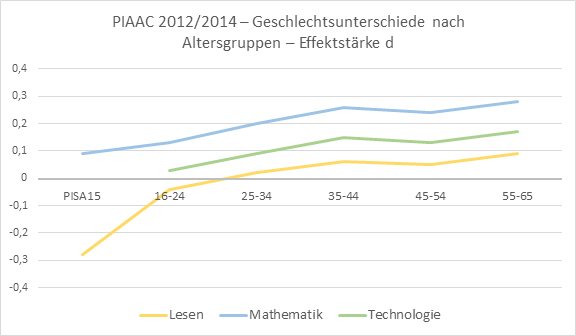

Abbildung 8.1 zeigt die Geschlechtsunterschiede im Leistungsniveau, gemessen durch die Effektstärke d, aufgeschlüsselt nach Altersgruppen. Zusätzlich zu PIAAC werden auch die 15-Jährigen aus PISA 2015 berücksichtigt. Zur Klarstellung sei explizit betont: Die Kurven geben nicht das absolute Leistungsniveau wieder, sondern die Geschlechtsunterschiede. Werte über Null zeigen eine höhere Leistung der Männer an, bei Werten unter Null sind die Frauen besser.

Abbildung 8.1 enthält zunächst einmal eine klare Bestätigung der Bereichshypothese, die besagt, dass Geschlechtsunterschiede in verschiedenen Bereichen unterschiedlich ausfallen können. Über alle Altersgruppen hinweg liegt die größte relative (und absolute) Stärke der Männer im mathematischen Bereich, die größte relative Stärke der Frauen liegt im verbalen Bereich. Dies fügt sich perfekt in den Stand der psychologischen Intelligenzforschung. Die Technologiebasierte Problemlösekompetenz liegt etwa in der Mitte dazwischen.

In allen Bereichen entspricht der Linienverlauf über die Altersgruppen dem, was nach Lynns Entwicklungshypothese zu erwarten ist: Ab der Pubertät zeigen Männer einen größeren Leistungszuwachs als Frauen. Dies drückt sich darin aus, dass die d-Werte zunächst steigen und dann ab dem mittleren Alter mehr oder weniger gleich bleiben. Besonders hervorzuheben ist die Lesekompetenz: Aus einem beachtlichen Vorsprung der 15-jährigen Mädchen wird im Erwachsenenalter ein leichter Vorteil für die Männer; die Verhältnisse haben sich also umgekehrt. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass Geschlechtsunterschiede im Schulalter keine zwingenden Schlüsse auf Geschlechtsunterschiede im Erwachsenenalter zulassen.

Der Linienverlauf in Abbildung 8.1 stimmt zwar sehr gut mit Lynns Entwicklungshypothese überein, dennoch ist bei der Interpretation Vorsicht geboten. Die Daten beruhen auf einer Querschnittsuntersuchung, das heißt: die verschiedenen Altersgruppen repräsentieren unterschiedliche Alterskohorten. Das Muster aus PIAAC und PISA ist mit Lynns Entwicklungshypothese voll verträglich, es erlaubt aber keine zwingenden Rückschlüsse auf die individuelle Entwicklung über die Lebensspanne und es erlaubt keine zwingenden Rückschlüsse auf die Ursachen einer altersabhängigen Entwicklung von Geschlechtsunterschieden.

In der nächsten Folge fahren wir mit der gemeinsamen Betrachtung der drei Bereiche fort.

Hier gibt es die Fortsetzung → Geschlechtsunterschiede in der Intelligenz. Teil 9: PIAAC 2012/2014 – Varianzunterschiede und Extrembereiche

Literatur

[1] Rammstedt, B. (2013). Grundlegende Kompetenzen Erwachsener im internationalen Vergleich. Ergebnisse von PIAAC 2012. Münster: Waxmann.

[2] NCES National Center for Educational Statistics: International Data Explorer. PIAAC Data Explorer.

https://nces.ed.gov/surveys/piaac/ideuspiaac/

***

Stichwörter:

Bildung, Intelligenz, PIAAC, Mathematik, Lesekompetenz, Technologiebasierte Problemlösekompetenz, Geschlecht, Geschlechtsunterschiede, Erwachsene

2 Kommentare zu „Geschlechtsunterschiede in der Intelligenz – Teil 8“